Die Schafgarbe (Achillea millefolium)

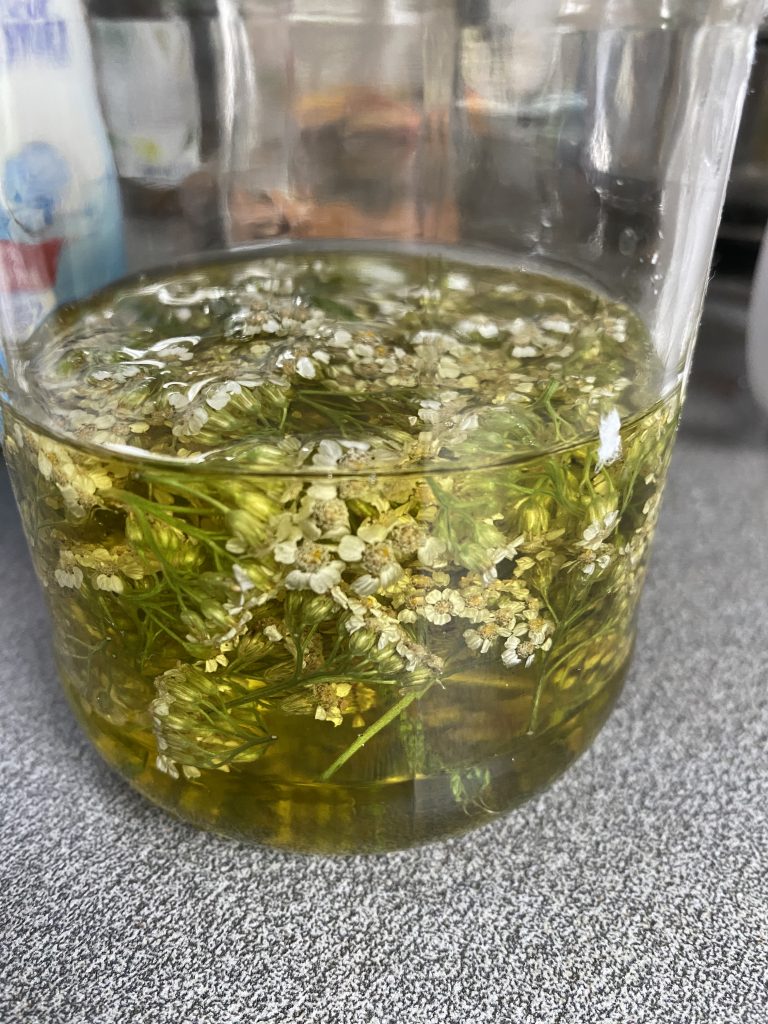

Im Juli habe ich Schafgarbe für Tee gesammelt. Es war hier gar nicht so einfach, weil es nicht so viel Schafgarbe gab. Und die Blütenstände waren eher klein. Mitte bis Ende August habe ich dann überall phantastische Schafgarbe blühen sehen. Ich habe noch etwas für Tee geerntet und mir ein Öl mit Schafgarben-Blüten angesetzt. Dieses lasse ich nun zwei Wochen ziehen, um daraus eine Salbe herzustellen. Das blühende Kraut der Schafgarbe kann von Juni bis Ende September geerntet werden.

Die Schafgarbe gehört weltweit zu den am meisten geschätzten Heilpflanzen. Der botanische Name Achillea millefolium erzählt selbst schon eine kleine Geschichte. „Achillea“ verweist auf den griechischen Kriegshelden Achilles, der der Überlieferung nach die Pflanze nutzte, um die Wunden seiner Gefährten zu heilen. So ist ihr Name ein Hinweis auf ihre alte Bedeutung als Heilpflanze für Verletzte und Soldaten. Im Volksmund wird sie daher auch „Soldatenkraut“ genannt.

Das zweite Wort, „millefolium“, bedeutet „tausendblättrig“. Es beschreibt die zarten, fein gefiederten Blätter, die wie unzählige kleine Segmente erscheinen. Wer ein Blatt in der Hand hält, kann die filigrane Struktur gut erkennen – fast wie ein kleines grünes Kunstwerk. Viele Menschen finden, dass die Blätter an eine Augenbraue erinnern, weshalb die Pflanze in alten Kräutertraditionen auch die „Augenbraue der Venus“ genannt wird. Damit wird nicht nur ihr zartes, elegantes Erscheinungsbild betont, sondern auch ihre Verbindung zu Weiblichkeit und Schönheit. Zugleich verweist dieser Name auf die besondere Bedeutung der Schafgarbe in der Frauenheilkunde, wo sie seit Jahrhunderten bei Zyklusbeschwerden und anderen gynäkologischen Themen eingesetzt wird.

„Schafgarb im Leib tut wohl jedem Weib“

Schafgarbe im Lauf der Geschichte

Seit Jahrhunderten ist die Schafgarbe in Europa, Asien und Nordamerika bekannt. Schon in alten Kräuterbüchern wurde sie ausführlich beschrieben. Im Mittelalter gehörte sie zu den Pflanzen, die in keinem Klostergarten fehlen durften.

Besonders spannend ist ihre Rolle in Kriegszeiten. Noch im 1. und 2. Weltkrieg wurde die Schafgarbe aufgrund ihrer desinfizierenden und entzündungshemmenden Wirkung in großen Mengen in Lazaretten von Ärzten und Pflegern eingesetzt. Im 2. Weltkrieg sammelten vor allem Schulkinder die Pflanze, um sie zu trocknen. So ist zum Beispiel eine Sammelaktion von 1943 dokumentiert, bei der 6,5 Millionen Kilogramm Heilpflanzen gesammelt wurden.

Hildegard von Bingen und die Schafgarbe

Auch Hildegard von Bingen schätzte die Schafgarbe hoch. In ihrer Naturheilkunde gilt sie als Pflanze, die reinigend und stärkend wirkt. Hildegard empfahl sie bei inneren Entzündungen, bei Fieber und zur Stärkung der Lebenskräfte.

„Wer aber im Körperinnern eine Wunde erhielt, sei es, dass er durch Spieße verwundet oder dass er innerlich zusammengeschnürt wurde, der pulverisiere dies Schafgarbe und er trinke jenes Pulver in warmem Wasser“

Für ihre Anhängerinnen und Anhänger hat die Schafgarbe bis heute eine besondere Bedeutung. Vor operativen Eingriffen, aber auch in der Zeit danach, wird häufig empfohlen, Schafgarbe einzunehmen – als Tee oder in Pulverform. Sie soll den Körper stärken, Blutungen vorbeugen und die Heilung unterstützen. Damit nimmt die Schafgarbe im Hildegard-Heilsystem eine ähnlich zentrale Rolle ein wie andere Heilpflanzen in vergleichbaren traditionellen Heilschulen.

Inhaltsstoffe der Schafgarbe

- Ätherische Öle (u.a. Azulene, Cineol) – wirken entzündungshemmend und krampflösend

- Bitterstoffe – regen die Verdauung an und stärken Magen und Galle

- Flavonoide – antioxidativ und gefäßschützend

- Gerbstoffe – adstringierend, fördern die Wundheilung

- Kumarine – können die Durchblutung fördern

- Mineralstoffe und Vitamine – kräftigen und regulieren Stoffwechselprozesse

Heilwirkung und Anwendung

Innerlich:

- Magen-Darm-Beschwerden (Blähungen, Krämpfe, Völlegefühl)

- Menstruationsbeschwerden (krampflösend und ausgleichend)

- Erkältungen und Fieber

- verdauungsfördend/appetitanregend

Äußerlich:

- Ekzemen oder Hautirritationen (als Umschlag oder Aufguss zur Wundheilung)

- Unterleibsbeschwerden (als Sitzbad)

- zur Pflege empfindlicher Haut (in Salben und Ölauszügen)

- durchblutungsfördent, verspannungslindernt

Verwendete Pflanzenteile

In der Pflanzenheilkunde wird das blühende Kraut der Schafgarbe verwendet – also Stängel, Blätter und vor allem die Blüten. Die Blüten enthalten besonders viele Flavonoide und ätherisches Öl, die für die heilende Wirkung entscheidend sind.

Rezepte

Rezept: Schafgarbenpulver nach Hildegard

Zutaten: getrocknete Schafgarben-Blüten und Kraut

Zubereitung: Die getrockneten Pflanzenteile in einer Kaffeemühle oder einem Mörser fein zu Pulver vermahlen.

Das Pulver in einem sauberen, luftdicht verschlossenen Glas aufbewahren.

Anwendung:

Innerlich (als Tee): ½ Teelöffel Pulver in lauwarmem Wasser einrühren und trinken, besonders vor und nach Operationen oder bei inneren Entzündungen.

Kulinarisch: Das Pulver kann auch als Würzmittel für Speisen verwendet werden, z. B. für Suppen, Eintöpfe oder Kräuterquarks.

Rezept: Schafgarben-Tee

Zutaten: 1 Teelöffel getrocknetes Schafgarben-Kraut und Blüten, 250 ml heißes Wasser

Zubereitung: Die getrockneten Pflanzenteile in eine Teekanne oder Tasse geben. Mit 250 ml heißem, aber nicht kochendem Wasser übergießen. 5–10 Minuten zugedeckt ziehen lassen, damit die Wirkstoffe sich entfalten. Den Tee durch ein Sieb abseihen.

Anwendung: 1–2 Tassen täglich bei Verdauungsbeschwerden, Menstruationsbeschwerden oder als allgemeines Stärkungsmittel trinken.

Rezept: Schafgarben-Öl

Zutaten: 2 Hände voll frische oder leicht getrocknete Schafgarben-Blüten, 200 ml hochwertiges Pflanzenöl (z. B. Olivenöl, Mandelöl oder Sonnenblumenöl)

Zubereitung: Die Blüten leicht andrücken und in ein sauberes Schraubglas geben. Mit dem Öl vollständig übergießen, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind. Das Glas verschließen und 2 Wochen bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Das Glas täglich leicht schütteln, um die Wirkstoffe gleichmäßig zu lösen. Nach 2 Wochen das Öl durch ein feines Sieb oder Tuch abseihen und in ein sauberes Glas füllen.

Anwendung:

– Kann auch bei leichten Hautverletzungen oder zur Wundpflege verwendet werden

– Zur Herstellung von Salben oder Cremes

– Als Massage- oder Pflegeöl für empfindliche Haut

Rezept: Schafgarben-Salbe

Zutaten: 100 ml Schafgarben-Öl, 10 g Bienenwachs, Optional: äth. Lavendel und/oder Rosenöl

Zubereitung: Das Schafgarben-Öl in einem Wasserbad sanft erwärmen, Bienenwachs einrühren und auflösen lassen. Aus dem Wasserbad nehmen und ca. 18 Tr. äth. Öl einrühren.

Die flüssige Salbe in kleine, saubere Gläser oder Döschen abfüllen und erkalten lassen.

Anwendung: zur Unterstützung der Wundheilung, zur Pflege empfindlicher Haut, bei kleineren Wunden und Hautirritationen

Quellen

„Alles über Heilpflanzen“; U. Bühring

„Naturheilkunde für Frauen“; H. Ell-Beiser